アルカラスとインディアンウェルズと、ITWA授賞式と――。USオープン開幕前日に思い出した、自分の原点

撮影:内田暁

USオープン開幕前日に行なわれた、大会第2シードのカルロス・アルカラスの“プレ・トーナメント会見”――。

その冒頭に、ささやかな表彰式が行なわれた。とはいえ、アルカラスは寝耳に水の様子で、差し出されたトロフィーを前に、目を丸めてキョトンとしている。

彼が受賞したのは、“ITWA アンバサダー・アウォード”。ITWAとは”Inter national Tennis Writers Association(国際テニスライター協会)”のこと。100人を超えるITWAメンバーの投票により、「最も記者たちと有効な関係を築いてくれた選手」に選出されたのが、アルカラスである。トロフィーを受け取った”アンバサダー“は、「こんな賞があるとは知らなかった」と、溶けそうなほどに目じりを下げた。

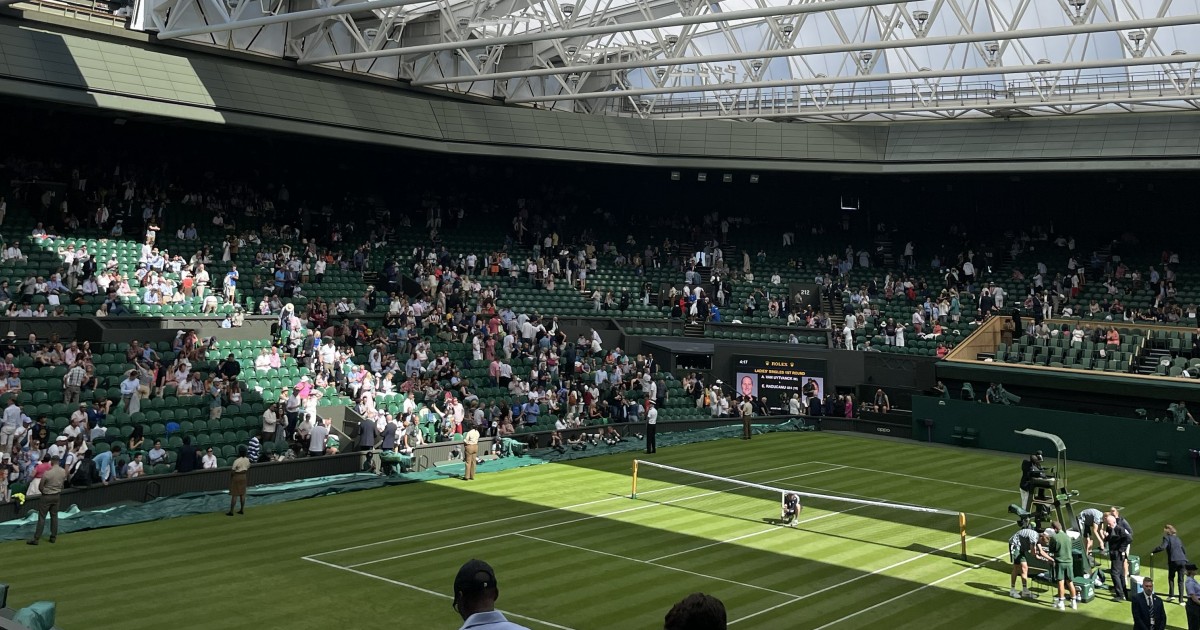

実はあまり広く知られていないが、ITWAは様々な賞を設け、USオープンの場を借り表彰を行っている。今年は開幕前日に、マンハッタンの“イェール・クラブ”で、授賞式も行なった。それら賞の中には、トーナメントと記者やフォトグラファーをつなぎ、種々の会見やイベント等を取り仕切る“メディアコミュニケーター”へのものある。

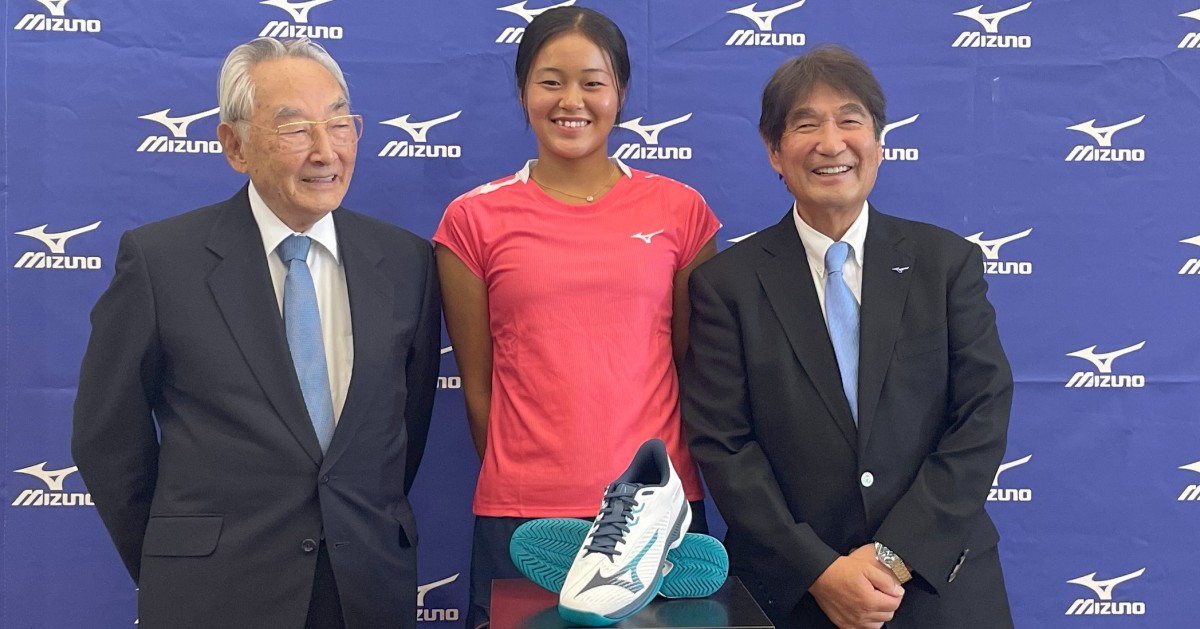

今年その賞は、BNPパリバオープン(インディアンウェルズ)の、マット・ヴァン=テューネン氏に贈られた。

ITWA授賞式の会場。撮影:内田暁

“ニュースレター”の初回にて恐縮だが、極めて、個人的な話を書かせて頂きたい。

インディアンウェルズはわたしにとって、テニス取材キャリアのスタート地点と言える大会。その玄関口に立つマットは、わたしが最初に接した、テニスメディア関係者だとも言える。

話は、2006年3月に遡る。当時、米国ロサンゼルスに住む駆け出しのフリーライターだったわたしは、とにかくスポーツ……、とりわけテニスについて書きたかった。ありがたくも、テニス専門誌『スマッシュ』に時おり記事を書かせて頂いていたが、本格的な大会取材の経験はない。

そんなある日、テレビで見ていたテニス大会が、カリフォルニア州で開催されていることを知る。調べてみたら、家から車で2時間ほどの距離ではないか。しかもその日の夕方には、杉山愛選手の試合が入っている。

そこでまず『スマッシュ』編集部に連絡を取ると、「杉山さんのインタビューが取れるなら、掲載したい」との承認をもらった。「ならば絶対に行かねば!」と意気込むも、パスの申請方法も分からぬわたしは、大会に電話を掛けた。しかも、極めてあやしい英語で。それでも熱意は伝わったのか、なんとか繋いでもらえたのが、マットだ。

何の用かと問う彼に、「取材申請もしていないが、行きたい」と訴えた。暴挙である。しかも「今日の杉山選手の試合に間に合うように行きたい!」と懇願した。無知とは、恐ろしいものである。

だが、若さ(というほど若くなかったが)ゆえのバカさは、期間限定の突破力を有する。たどたどしい英語も、切迫感に謎の説得力をもたらしたかもしれない。

いずれにしても受話器の向こうの人物は、やや呆れたように、「じゃあ、来たらデイリーパスをあげるよ」と言ってくれたのだった。

完全なる余談だが、当時の愛車は、15年落ちのMazda 929。冷房も窓も壊れたポンコツのガソリン食い虫を飛ばし、なんとかかんとか会場に着いた。

受付で「マットという人が、パスをくれると言った!」と繰り返すと、本当にパスをもらえた。それをぶら下げメディアルームに入ると、入り口に最も近いデスクに座るのが、マットだった。思ったより、遥かに若い。おそらくは、わたしと同じくらいの年齢だろう。当時の彼にとって、インディアンウェルズのメディアディレクターはストレスも多い大役だったろうと、今になって思う。

マットはわたしがぶら下げたデイリーパスを見ながら、「来るのは今日だけ?」と短くたずねた。

「できれば、明日以降も来たいと思っているけれど……」とモジモジしてると、彼はドサっと、プラスチックのカードの束をよこす。見れば、最終日までのデイリーパスだった。以降、現在に至るまで、コロナ禍の2年間を除き、毎年、この大会には戻ってきている。

毎年のように“選手のお気に入りマスターズ大会”に選ばれるインディアンウェルズは、メディアルームのスタッフも本当に親切で、思えばこの大会には、多くを教わったように思う。マットもその間、変わることなくメディアディレクターの席に座り続けた。

山脈を望む風光明媚な様から、”テニスパラダイス”と呼ばれるインディアンウェルズの大会会場。撮影:内田暁

その彼が、筋萎縮性側索硬化症 (ALS)と診断されたと知ったのは、昨年の秋だった。本人からのEメールには、「これまで通り、インディアンウェルズではメディア担当として働く」とも書かれていた。

それから半年後の今年3月。インディアンウェルズのプレスルームに行くと、いつもの席に、彼が座っている。ただ良く見ると、椅子は電動車いすだった。いつものように、初日の挨拶で握手した時、あまりの手の柔らかさに驚き、でもそのショックを咄嗟に作り笑顔で隠した。あの対応が正しかったのかは、今も分からない。

インディアンウェルズでの2週間、彼はいつも通り、職務を全うした。

その後マイアミにも行ったわたしは、帰国時の羽田空港で、なんとマットとご家族に遭遇したのだ。聞けば、日本に旅行で来たところだという。「困ったことがあれば、いつでも連絡して」と携帯電話の番号も伝えたが、特に連絡が来ることはなく、彼らは無事に旅行を終えたということだった。

今回の授賞式でマットに会ったのは、その時以来のこと。「おめでとう」と言い握手をしようとしたが、右手が上がらない様子だった。咄嗟にハグをしたわたしは、半年前に握手をした、あの時と同じ顔をしていたように思う。

その後、伴侶の方にも挨拶をさせて頂いた。空港で会ったことを覚えていてくれた彼女は、日本での旅がいかに素晴らしかったかを語り、マットの父親も紹介してくれた。

「大のスポーツファン」だという父親は、次のように回想する。

「僕はスポーツを見るのも、読書も好きなんです。それは、マットも一緒。だから僕らは、あらゆるスポーツノンフィクションや新聞、雑誌の記事を読んでは、『このストーリーは、ここが良い』『この書き方について、どう思う?』と議論していたんです」

そんな“マットの原点”を聞きながら、ふと、懐かしい思いに胸を撫でられた。今、こうして同じ場所に辿りついたのだから趣味嗜好が似ているのは当然だが、わたしも若い頃、スポーツについて書かれた多くの物語に心を揺さぶられた。雑誌『Number』を読み、『Number』の提携誌である『Sports Illustrated』に漠然と憧れた。

だからアメリカに来た時は、『Sports Illustrated』を定期購読し、毎週ポストに届くのを楽しみにした。正直、英語なうえに難解で洒脱な表現が多いため、何度読んでも良く分からない。それでも字面を目で追い、難しい顔で頷きながら、「これがスポーツの本場の記事なのだな!」と勝手に納得した。もしかしたら、マットと父親が熱く議論を交わした記事を、わたしも読んでいた(眺めていた)のかもしれない。

あんなに憧れていた仕事も、長く続けているうちに新鮮味が薄れ、惰性に飲み込まれそうになることもある。「自分のやっていることに、意味はあるのかな」と、無力感に襲われることもある。

ただ今回の授賞式スピーチで、音声補正機能を活用しながら、マットは言った。

「この病が、自分から全てを奪い去ったと思った。それでも、好きなことへの情熱が、私に前を向かせてくれた」……と。

何を書いても、今はチープにしか響かないようにも思う。

ただ、自分の原点を思い出させてくれた出会いを、そして今、こうして好きな場所に居られる幸運を自覚していきたい――言葉にすると、そんなことをきっと思っていたのだと思います。

マットに贈られたトロフィー。撮影:内田暁

すでに登録済みの方は こちら